新NISA、iDeCo、投資信託や株式投資…自分の資産を増やすための方法が、最近何かと話題だなぁと思います。

2022年からは、高校での金融教育が必修化されて、「資産形成」について学校で学ぶ時代になりました(わたしも学びたかった…)。

そんな時代、子どもたちへの「お金の教育」について、我が家の方針や実際の方法をお伝えしたいと思います!

なぜ「お金の教育」に重きを置く?

我が家では、「お金の教育」を大事にしたい!と常日頃からパパと話しています。

その理由はズバリ、わたしは自分が子どもの頃にそういう教育を一切受けていず、大人になってから苦労したからです!

幼少期のわたしのお金の使い方

子どもの頃、毎月もらうお小遣いは全部使い切ることがほとんどで、貯めておくことが苦手でした。

ゲームセンターで溶かし、よくわからないぬいぐるみを買ったり、お菓子を買ったり…気づけばなくなっていました。

これは余談なのですが、小さい頃からお年玉は親に「貯めておくからね」と言われて預けていましたが、結構まとまった金額になっているはずなのに、大きくなってももらえず…

「あのお金はどうなったの?」と親に聞くと、父が転職する時に「生活が苦しかったから全部使ってしまった」と…!

今はもう、そのことを恨んではいません。

が、それを知った時は「わたしのお金なのに…!」と感じました。。

自分のお金の行方を、なんの疑いもなく親に預けていたことは、良くなかったなと今は思っています…

社会人になってからのお金の使い方

家でも、学校でも「資産形成」についてなど学んだことはなく、マネーリテラシーは皆無のわたし。

脱毛サロンはリボ払いで契約、洋服が大好きで暇さえあればショッピングへ!

買い物はクレジットカードを使用し明細が届くまで詳細は把握できていないし、飲み歩いて大忙し…

3年働いた総合病院を辞め、結婚するときでも貯金は20万ほど。

本当にお金に関しては奔放な20代前半でした。

意識改革は長女の妊娠中

長女を妊娠したとき。勤めている病院が合わず、産休明けで退職し育休を取らないことを選択しました。

となると、育休手当は入ってこず、しばらく無給の状態になる…!

もう「今が楽しければそれでいい!」という気持ちじゃいけない。

この子のために、お金を貯めなければ。

守っていかなければならない子ができたことで、お金に対する意識は一気に変わりました。

まずは家計簿をつけ収支を把握し、無駄を減らす。

すると今度は切り詰めた節約をパパにも強いるようになり、初めての育児の大変さも相まって、我が家には不穏な空気が立ち込めるようになりました。

「お金を増やしたい!」と思うように

長女が生後半年を過ぎてわたしが再就職したことで、家計は2馬力に戻り、日々の生活に必要なお金の不安はなくなりました。

が、今度は子どものためにお金を貯めるだけではなく増やしたい!と思うように。

インスタでお金や投資に関する情報を集め、稼いだお金を増やす方法について学ぶようになりました。

子どもたちへの思い

自分の幼少期から社会人になってからのお金の経験を踏まえて、子どもたちには同じようなお金の失敗をしてほしくないと強く思うように。

そして、ただ貯金しておくだけではなく、「効果的なお金の使い方」についても知ってほしいとも思うようになりました。

幼少期から、「お金とは何か?」「どうやって使うのが良い使い方なのか?」について率先して教えていくことが、子どもたちの将来を明るくすると、わたしは感じています。

そのために、今は子どもたちへの「お金の教育」について、猛勉強中です。

我が家のお金教育の実際

まずは、今年の春からお小遣い制を導入しました。

お小遣い制を導入するにあたって、参考にした本はコチラ。実際の事例が漫画で紹介されていてわかりやすく、アドバイスも具体的で実践しやすかったです。(PR)

| 子どもの一生を決める おうちお金教育【電子書籍】[ たけや きみこ ] 価格:1,430円 (2025/8/27時点) |

長女は小1。次女は年少(3歳)。

長女は小学生になって、少しずつお金のことを教えていきたいと思うわたしの気持ちと、本人もお金に興味がありそうだったので、このタイミングでのスタートになりました。

次女も一緒に始めたのですが、理由は「長女と同じことをしたがるから」。それだけです😇

お小遣いは、固定給と歩合制

長女は固定で500円/月と、+αの歩合制。

次女は固定で100円/月と、+αの歩合制で始めました。

小1で500円、ちょっとあげすぎかな?とも思ったのですが、お金を使う楽しさも感じてほしい!と思い、この金額設定にしました。

歩合制の分は、いろいろ項目がありますが、ざっと分けると以下になります。

今のところは、こんな感じです。

が、今後本人の希望や、こちらの考えで歩合制の項目は増やしたり減らしたりする予定です。

歩合制のルール

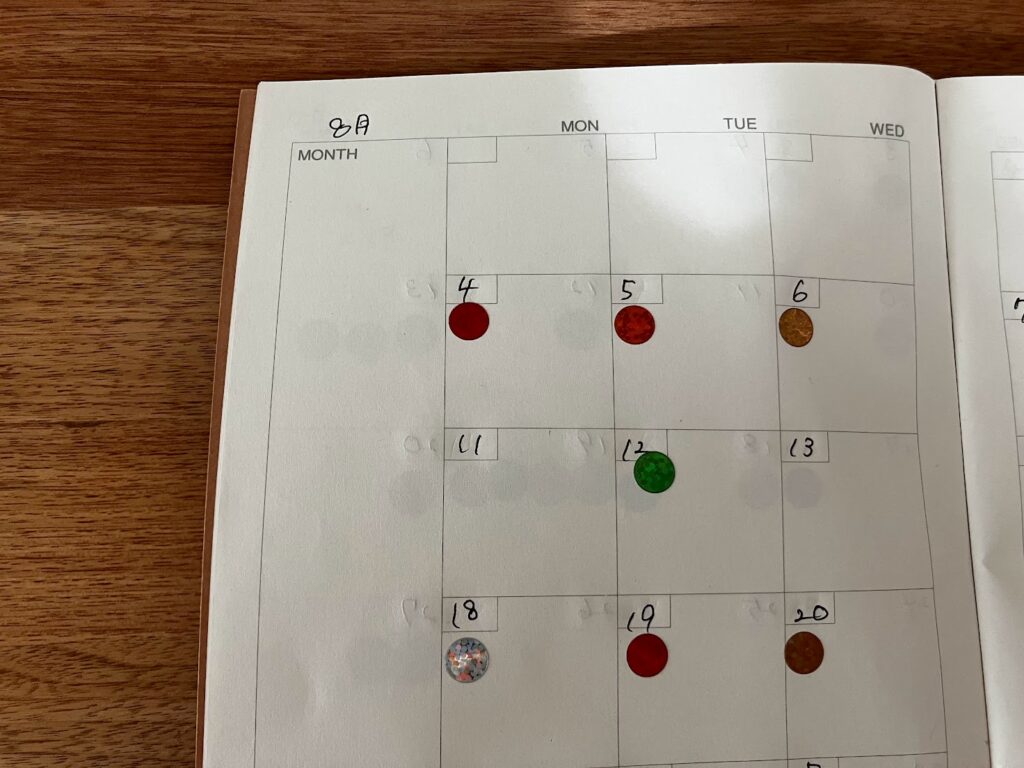

我が家では、お手伝いノートをそれぞれ作り、そこにシールを貼る形で運用しています。

使用しているノートはこちら。無印のもので、日付を自分で書き込むスタイルなので何度途中からでも使いやすいです!(PR)

| 【5と0のつく日限定クーポン付!】無印良品 プランナー ( マンスリープランナー A5サイズ ) ノート 勉強 メモ エコ eco コンパクトサイズ 持ち運び 便利 文具 雑貨 筆記 リサイクル 価格:490円(税込、送料別) (2025/8/27時点) |

シール一枚=10円計算です。

子どもたちがお手伝いをしてくれたり、自主的に勉強をしたときには、その日の枠にシールを貼っていきます。

枚数は親が決めています。

我が家では不人気の家事である「庭の雑草抜き」をすると3枚シールがもらえたり、勉強の時間や内容の濃さによってはもらえるシール枚数が変動します。

これをやったらシール◯枚!や、シールをもらえるお手伝いはこれとこれ!と決めてしまうと、シールが少ないものやシールが発生しない家事やお手伝い、勉強をやらなくなるのではないか?という懸念があり、あまり細かくお手伝い等の内容は決めず、こちらの裁量で枚数を決めています。

「お金を稼ぐ」ということは、「仕事をして誰かの助けになったり、役に立つ」ということ。

子どもたちのお手伝いや勉強によって、親が「助かったな」「すごいな」と感じた分だけシールを貼るようにしています!

締め日は月末日、支給は月初め

1か月間シールを貼り、月末日にシールの枚数を数えて、締めます。

そして、月初め、なるべく1日に、それぞれの固定給+αを支給しています。

支給するときは、セリアの封筒に入れて。

子どもたちは受け取ったら、中身を確認して合っていれば封筒に受け取りのサインをします。

必ず、中身を確認してからサインさせること、間違った金額を渡されてもサインしてしまったら差額は渡さないと伝えています(間違えないように、気をつけねば!)。

毎月貯金をさせる

もらったお小遣いの中から、必ず1割から2割ほど貯金させています。

これは、以下のことを伝えたいからです。

貯金したお金を使う時

貯金するお金は、子どもたちそれぞれの貯金箱に入れさせています。

そして、貯金箱からお金を出して使いたいときにはママとパパに「なぜ貯金箱からお金を出して使いたいのか」をプレゼンしなければならないと伝えています。

大人になってから、自分の考えをしっかりと他人に伝えられるようになってほしいし、社会に出ればプレゼン能力はあるに越したことはない!

幼い頃から相手に自分の気持ちや考えを伝える練習をしてほしいなと思って、この方法を取り入れています。

お小遣いの値上げについても、「なぜお小遣いの値上げをしてほしいのか?」をプレゼンしてもらい、親が納得できたら値上げするという方法を取る予定です。

良いお金の使い方を学んでほしい

あればあるだけ使ってしまうのは困るし、お金がなくなるのが不安で貯めたお金を使えない!というのも息苦しい。

周りや、自分が満たされるような使い方ができるようになってほしいなという思いで、お小遣い制を導入しています。

お小遣い制を導入して、子どもたちの使い方はどうなのか?

お小遣いの額を増やすために、歩合制のお手伝いや勉強はしているのか?

について、今後記事を書いていきたいと思います!!

最後までお読みいただき、ありがとうございました(*’▽’)

コメント